本文目录:

|

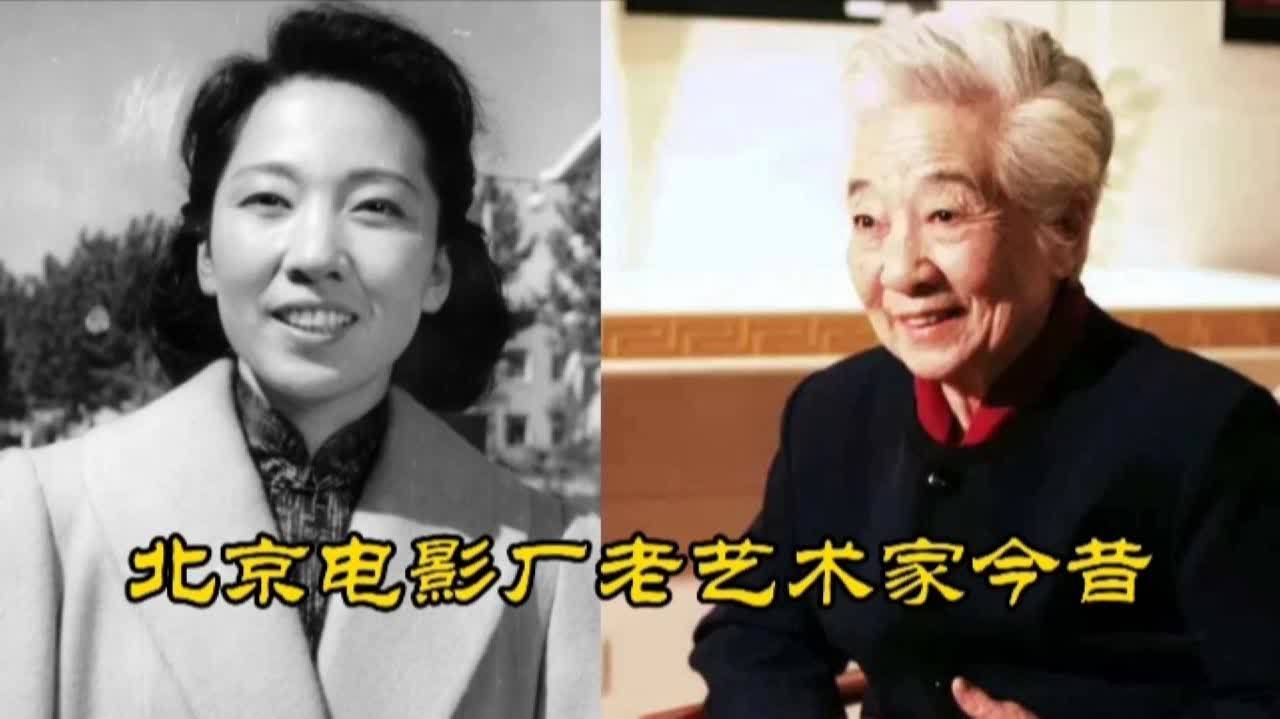

电影艺术家介绍产品

最佳答案:

中国电影艺术家

- 于洋

- 生平简介:于洋,原名于延江,1930年出生于山东黄县,新中国“二十二大电影明星”之一,著名表演艺术家、导演。

- 代表作品:主演了《英雄虎胆》《青春之歌》《大浪淘沙》等经典影片,成功刻画了曾泰、江华、肖队长、靳恭绶等闪耀着理想光辉的银幕形象。转型导演后,执导了《万里征途》《戴手铐的旅客》《大海在呼唤》等影片,其中《戴手铐的旅客》中主题曲《驼铃》和《大海在呼唤》中主题曲《大海啊故乡》广为传唱。

- 王静珠

- 生平简介:1935年10月出生,新中国培养的第一代女性电影艺术家,改革开放后第一个创办剧本公司的女性影视编剧、新中国第一位女性独立制片人。

- 代表作品:创作了《梅花巾》《少年犯》《特区打工妹》《龙出海》《女人街》《岭南春秋》《破烂王》等优秀影视作品。其中《少年犯》荣获国家广电部“优秀影片奖”、第九届中国电影百花奖“最佳影片奖”等多个奖项,《特区打工妹》荣获国家广电部“优秀影片奖”、广东省“第四届鲁迅文艺奖”等。

法国电影艺术家

- 梅里爱

- 生平简介:1861年12月8日出生,法国早期电影艺术家,原是舞台魔术师和剧院经理,后被尊称为“电影魔术师”。

- 代表作品:拍摄了《德雷福斯案件》《灰姑娘》《蓝胡子》《魔灯》《一千零一夜的宫殿》《卡拉波斯仙女》《月球旅行记》《无法实现的旅行》《海底两万里》《北极征服记》等影片。其中《月球旅行记》为其带来了巨大的声望和荣誉,也为电影的“排演”确定了地位。

- 迈克尔?哈扎纳维希乌斯

- 生平简介:法国导演,以其独特的艺术视角和创作风格在电影界享有盛誉。

- 代表作品:2011年执导的电影《艺术家》,该片是一部黑白浪漫爱情默片,讲述了1927年到1932年好莱坞一位走下坡路的男演员和一位正在崛起的女演员之间的爱情故事。影片获得了第84届奥斯卡金像奖最佳影片等五项大奖以及戛纳电影节最佳男主角等25项大奖。

中国当代导演

- 张艺谋

- 生平简介:中国著名电影导演,从“文艺青年”到“商业导演”,张艺谋以其独特的艺术风格和敏锐的市场洞察力,成为中国电影界的标杆人物。

- 代表作品:早期作品有《红高粱》《活着》《秋菊打官司》等,这些电影在艺术性和文化表达上达到了登峰造极的地步。后来逐渐向商业片靠拢,执导了《英雄》《悬崖之上》《满江红》《第二条》等影片,其中《满江红》成为年度票房冠军,《第二条》也取得了20多亿的好成绩。

这些电影艺术家通过他们的作品,不仅展现了电影的艺术魅力,也对电影产业的发展产生了深远的影响。他们的成就和精神,激励着一代又一代的电影人不断探索和创新。

电影艺术家你看过吗?

前年的奥斯卡最佳影片,黑白无声电影,还不错,很佩服导演拍这部电影的勇气和魄力

急求电影(艺术家)的影评

很久没有看黑白电影了,更不用说黑白默片,在这个充斥着3D,IMAX的时代里,这样的电影看上去显得这么的另类但却古典。

没有声音的诠释,人物情感的表达完全来之于肢体和表情,特写,特写,人物的面部特写,肢体的全景,配乐的渲染,似乎对于现在的人们来说也不会太难去理解这个故事。

当感官少了对语言的识别之后,能够传达更多信息的肢体语言让我们开始着迷。

这是一部典型致敬式的电影,黄金的默片年代,可以看见电影院外的人群和电影院内几乎坐满的观众。

看电影时候就是这种欢乐的时光,故事多少有些峰回路转,无声和有声的纠结,骄傲和自尊的考验,让 杜雅尔丹富有魅力的演技,对于经典的回顾。这也许就是在造梦,一个黑白色的艺术家的梦。

而我们现在的人与这样的时代已经很遥远,但对于艺术的梦,电影的梦却不会停息。

爱上《艺术家》,纯属一场无言的邂逅,我相信你也会和我一样,在去影院前对这部电影充满了不屑和怀疑,黑白片?默片?在3D/IMAX视效都无法再满足观众口味的年代,一部黑白默片又将如何圈住影迷们的钱包和心呢?

然而恰好是怀着这样的心态,我在大银幕前看它看到流泪欢笑,大声鼓掌。

《艺术家》是一部纯粹的银幕电影,并非炫耀,可只有在影院里看到银幕上的这段光影,才能细品它的每一分美丽,才能在怀着一份怀疑和忐忑的心情去观影之后,深深地被这样纯粹的一个故事打动。它就像一位久违了的挚友,穿过时间带来问候,轻易击中我的心房。

这是一部聪明的电影,它拿起了“黑白”“默片”的噱头,却也拿起了票房失利的风险。在法国本土,正是因为电影宣传的失利,加上“黑白”“默片”字样给人留下的复古印象,票房未达预期,片方只好决定凭借奥斯卡提名的风头,在奥斯卡颁奖后再入影院重映,试图收回一些散落的票房。而在其他国家,它也很难叩响影院的大门,譬如笔者所在的荷兰,艺术院线的上映也不过寥寥数周,普通院线也仅因为奥斯卡该片的提名,才迟迟跟上了上映的脚步。而在美国,《艺术家》摘得金球奖,虽是目前奥斯卡的第一大热门,但目前美国人似乎尚未买法国人的账,影片在近七百家影院扩大展映,票房却低得让人匪夷所思,根据北美票房统计机构分析,造成这一局面的原因,还是因为它是一部默片。

所谓成也萧何败也萧何,苛责电影玩弄噱头的评论人,是否也看到这部电影为此付出的代价呢?现今电影业的利益驱动如此之大,又有多少导演还有再兴默片的魄力?能保证黑白默片会讨喜观众呢?而实际上,若不是这位法国商业电影奇材曾经在2006年的时候凭借着杂糅拼贴讽刺复古版007的《OSS117:开罗谍影》创造了当年的票房奇迹,他或许也没这样的胆量再把时间推前数十年,叫板黑白默片。

而即便是这样,电影又恰好落入了人们诟病的另外一个议题:如果电影要还原默片,却为何没了默片的神韵?

我想是观者的心态不同吧,《艺术家》的立足点很讨巧,可正是因为太讨巧,观者的解读也会不尽相同。许多人把《艺术家》看做一场默片的复兴,认为《艺术家》是要对默片进行一次礼赞,并还原曾经的默片时代的遗风。然而事实上,《艺术家》的初衷其实并不尽然如此。人们过分解读了《艺术家》作为电影所应承载的艺术价值,却忽视了电影的娱乐价值。《艺术家》从一开始就并未打算百分之百地还原默片时代的元素,更多地,却是通过暗喻和明喻,对曾经的默片和有声片的交接时代,轻松地回顾和揶揄。从开场便设定的“说话”一词的双关运用,到后来有声电影的介入和兴盛,甚至是电影中那滑稽的“砰”的一声,电影都可谓无时不刻在轻松伶俐地提醒着观众:默片时代已经一去不复返了,可默片的艺术的价值却永远存在着,正如电影中乔治•瓦伦丁这位大艺术家一样,历经时间洗礼才华依然不减。灵巧的构思和智慧的“对白”,《艺术家》也用本身烙上的“黑白默片”字样,和电影中的剧情如出一辙地证明:艺术并不存在过时一说,这恐怕才是《艺术家》内里的本真。

若是研究《艺术家》是否百分之百还原了默片时代,去死抠技术的瑕疵,争议女主的眉目,慨叹复制的粗劣,观者恐怕真正落入了电影里那位大艺术家的境地:过分执着于那个年代,执着于“默片”二字的分量,却忽视了电影作为艺术载体的发展历程,二十一世纪的电影技术和当年的默片技术岂可同日而语,电影也不过是艺术的载体,从曾经的黑白映画,到现在的真人捕捉,电影仍旧是电影,仍旧是我们在银幕前放下忧愁,随之神往的时光机。

与其说《艺术家》是对默片艺术的讴歌礼赞,不如说它是一场我们和默片的邂逅和重逢,它说的是爱情,是乔治为佩皮点上的一颗痣,是佩皮在车里看到孤独的乔治流下的一滴泪,是乔治在大火中死死抱着不松手的,那么一段美丽的邂逅光影

http://wenku.baidu.com/view/054b583d376baf1ffc4fad88.html

本文推荐:黔西南厂房仓库分租:https://qianxinan.zfsf.com/changfangcangkufenzu/

免责声明:本站部分内容转载于网络或用户自行上传发布,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,不负任何法律责任,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,发送到本站邮箱,我们将及时更正、删除,谢谢。